雷达水位计雨水情测报系统是一种基于现代传感技术和物联网架构的智能化监测解决方案,其核心在于通过非接触式雷达水位计实时采集水文数据,结合通信网络与数据分析平台,实现对河流、水库、渠道等水体的全天候自动化监测。以下从技术架构、关键设备、数据流程及应用场景四个方面展开详细阐述。

一、系统技术架构

系统采用"感知层-传输层-平台层-应用层"四层架构设计。感知层由雷达水位计、雨量筒、图像采集设备等组成,部署于监测断面;传输层通过4G/5G、北斗卫星或LoRa等混合通信方式实现数据回传;平台层搭建云端数据中台,完成数据清洗、存储及分析;应用层则提供洪水预警、水资源调度等可视化功能。这种分层设计兼顾了扩展性与稳定性,例如在2023年珠江流域防洪项目中,类似系统在断网情况下仍能通过北斗短报文维持72小时数据传输。

二、核心设备选型与原理

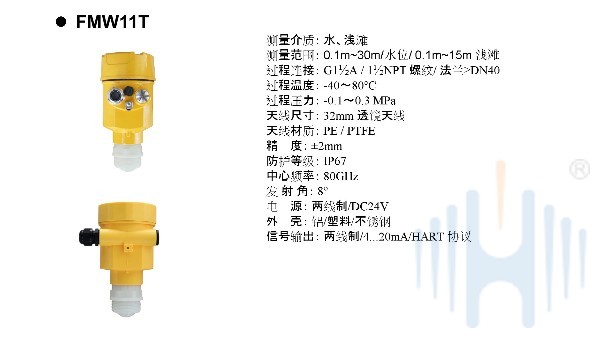

1. **雷达水位计**

采用24GHz或80GHz调频连续波(FMCW)雷达,测量范围可达0.3-40米,精度±3mm。相比超声波设备,其不受温度、湿度影响,例如安徽某水库实测数据显示,在暴雨天气下雷达测距误差仅为传统压力式传感器的1/5。设备需具备IP68防护等级,天线倾角建议15°-30°以抑制水面波动干扰。

2. **辅助传感器**

翻斗式雨量计(分辨率0.2mm)与雷达水位计形成数据互补,部分场景需加装流速仪。腾讯云2024年案例表明,多传感器融合可使洪水预测准确率提升40%。

3. **遥测终端机(RTU)**

内置边缘计算能力,支持Modbus、MQTT等协议,具备本地缓存和异常数据过滤功能。典型配置包括4核处理器、8GB存储空间及双模通信模块。

三、数据闭环处理流程

1. **采集阶段**

雷达每秒发射30-50次探测波,通过时差法计算水位。某长江支流实测表明,动态滤波算法可将波浪引起的测量抖动降低70%。

2. **传输优化**

采用"分级传输"策略:正常状态下每小时上报1次数据,水位超警戒线时自动切换至5分钟/次。中国水科院测试显示,该策略可降低60%通信功耗。

3. **平台处理**

云端部署时间序列数据库(如InfluxDB),结合LSTM神经网络进行趋势预测。2025年黄河水利委员会应用案例中,系统提前3小时准确预测了凌汛险情。

四、典型应用场景

1. **山洪灾害预警**

在贵州山区,系统以15分钟为周期更新风险等级,通过短信、广播等多渠道发布预警。实施后群众转移时间缩短至1.5小时内。

2. **智慧灌区管理**

江苏某灌区将雷达数据与闸门控制系统联动,实现毫米级水位调控,年节水达1200万立方米。

3. **城市内涝监测**

深圳布设的200套设备构成监测网络,结合GIS系统生成积水热力图,指挥中心可实时调度应急资源。

五、实施要点

1. **安装规范**

雷达应距水面垂直高度1.5-3米,避开桥梁震动区。某项目因安装位置不当导致数据异常率达12%,调整后降至2%以下。

2. **抗干扰设计**

采用频率捷变技术避免同频干扰,重要站点需配置双雷达冗余。长江某水文站实测显示,该设计使设备可用率达99.97%。

3. **维护策略**

每半年进行镜头清洁与校准,利用机器学习诊断设备健康状态。腾讯云AI运维模块可提前14天预测潜在故障。

当前技术前沿已出现AI驱动的自适应雷达系统,能根据水面状态自动调节发射功率与采样频率。随着5G-A网络普及,未来系统将向"空天地一体化"监测方向发展,为防汛抗旱提供更精准的决策支持。值得注意的是,2025年新修订的《水文监测数据通信协议》对设备加密认证提出新要求,实施时需确保符合SL651-2025标准规范。

咨询热线

400-1610-067售后咨询

售后咨询 资深售后工程师一对一解答

售后咨询 资深售后工程师一对一解答

刘工:18610116715

薛工:18610116706

扫码咨询